山东海洋七天风力预报_山东海洋未来7天天气预报查询

1.台风什么时候到山东

2.影响山东的台风

3.反气旋详细资料大全

4.山东半岛风能丰富的原因

5.为什么中国要那么积极搜救“桑吉”?

先给大家介绍一下今年1—6月台风活动情况及其原因。我国多年平均(11-2000年平均)初台时间(每年台风初次登陆我国时间)为6月29日。近56年来初台时间表现出明显的年代际变化特征,上个世纪80年代中期-90年代中期是登陆季节发生相对较早的时期,而自上个世纪90年代中期开始,初台时间相对偏晚。但2006年是建国以来第六个热带气旋登陆最早的年份。

2007年截至7月2日,西北太平洋和南海海域共有2个编号台风,无台风登陆我国,与多年平均初台时间相比,今年初台时间偏晚。6月份以来西北太平洋副热带高压强度较常年同期异常偏强,位置较常年同期偏南,热带对流活动受到抑制,上述的环流因素不利于台风生成及其发展。从统计关系来看,初台时间偏晚,登陆我国的台风总数往往偏少。但这种关系并不绝对。如有些年份初台晚(1995),但登陆我国的台风数却偏多。一般而言,7-9月为台风活动活跃期。在全球变暖的背景下,台风强度可能偏强,带来的强风、暴雨、风暴潮等灾害加剧,要特别注意防御强台风给我国沿海地区带来的灾害。据世界气象组织统计获悉,威胁人类生存的10大自然灾害有台风、地震、洪水、雷暴和龙卷风、雪暴、雪崩、火山爆发、热浪、山体滑波(泥石流)、海潮(海啸)等,而其中在这10种自然灾害中台风是造成死亡人数之冠,尤其在亚洲和中国,台风及其风暴潮的灾害更为严重。我国自1990年以来因台风的影响所造成的经济损失大约平均每年达近260亿元人民币,而自1988年以来我国因台风的影响所造成人员死亡数则平均每年达453人,7503号强台风深入河南竞造成数万人丧生。亚洲死于台风人数最多的还不是中国,菲律宾年平均死亡人数高达813人。20世纪90年代全球最为严惩的台风灾害还不在中国和菲律宾,而是1991年4月29日发生在孟加拉国沿岸地势低洼的脆弱(Vulnerable)地带,一个孟加拉湾风暴竟使13万9千人死于旦夕之间。这一地区更为严重的台风灾害发生在10年11月11—13日,狂风暴潮突然之间竟夺走了30万人的生命。

主持人:台风是造成人类死亡之冠!下面请您给我们讲讲我们国家的台风情况。

张 玲:台风是属于热带气旋中的一种,而台风并非我们国家海域独有的天气现象,其他地区的热带海洋上也同样有台风,只是称呼不同罢了,发生在西北太平洋和南海海域的我们称之为台风,而发生在北大西洋、加勒比海、墨西哥湾和北太平洋东部等海域的我们称之为飓风,发生在印度洋、孟加拉湾以及阿拉伯海海域的则称之为气旋或气旋性风暴;在菲律宾,人们则称台风为碧瑶。但西北太平洋是全球热带气旋发生最多的地区,全球热带风暴的36%集中于此。西北太平洋和南海地区平均每年大约有27-28个达到热带风暴强度以上的热带气旋生成,约占全球热带气旋生成总数87.7个的30%左右,我国东部地区由于处于亚洲东部、西北太平洋西岸,而热带气旋生成后多取西北或偏西路径移动,因此我国是世界上少数几个受热带气旋影响最严重的国家之一,平均每年有7个热带气旋在我国登陆,最多的年份达12个,最少的也有3个。有些热带气旋尽管没有登陆,但仍会对沿海造成较大影响。登陆热带气旋主要集中在7、8、9三个月,平均每月1.9—2.1个,其次是6月和10月,分别为0.7和0.6个。沿海各省自南向北从海南、广西、广东、台湾、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津一直到辽宁等省市区均可能受到热带气旋活动的影响,均有可能热带气旋登陆但以广东、海南、台湾、福建、浙江省受热带气旋影响的频率最高。

主持人:那么,为什么台风具有如此大的杀伤力?

张 玲:热带气旋是一个形成于热带海洋洋面,在北半球呈逆时针方向旋转的巨大涡旋,范围达几百至几千公里。它多生成于热带海洋上,因为那里气温高,水汽充沛,当外界风场产生切变时会形成旋转气流场,若遇上合适的条件,这种旋转的气流场会不断发展,最终形成热带气旋。热带气旋的生成和发展需要巨大的能量,因此它形成于高温、高湿和其它气象条件适宜的热带洋面。台风的形成需具备以下几个条件: 1)广阔的暖洋面,海水温度在26.6°C以上,提供热带气旋高温、高湿的空气。 2)对流层风速的垂直切变小,有利于热量聚集。 3)地转参数f大于一定值(纬度大于5°的地区),有利于形成强大的低压涡旋。 4)热带存在低层扰动,提供持续的质量、动量和水汽输入。

主持人:一个台风影响的面积少则几百公里多则几千公里,真是扑天盖地!

张 玲:是的,台风半径一般有三四百公里,有的甚至更大,因此气象雷达经常无法看到它的全貌,虽然现在气象卫星可以从高空观测到整个台风中上层的形状,但却无法观测到其内部详细的情况。从气象卫星所拍摄的照片可以看出台风中上层大致成圆形并含螺旋状旋转的云系,在北半球是以逆时针方向旋转,在南半球则是按顺时针方向旋转,而在台风的中央部位有时可以明显地看出无云的台风眼。在台风内部,由气象侦察飞机从各种不同高度和不同方向进行观测的结果,可以知道台风大致为一半径很大的云柱,其高度最高可达一万八千米以上。在围绕庞大的云柱中心部分是无云或云层很薄且没有风雨的台风眼。从台风眼向外,是台风眼壁,也是云层最浓厚且风雨最大的地方,然后向外则云层渐高且渐薄,风雨也渐弱。在地面上,当有台风逐渐接近,且台风眼恰巧经过,然后当台风渐渐离去时,我们就能感觉到上述的这种情况。台风眼的发生是由于台风内的风是沿台风中心做逆时针旋转,旋转时产生的离心力与向中心旋转吹入的风力互相平衡抵消,从而形成台风中心数十公里范围内无风的现象,同时因为在这一区域内的空气下沉增温作用,导致云消雨散而形成台风眼。

主持人:台风是根据什么进行发展移动?

张 玲:台风的移动路径与许多因子有关,包括大范围流场(如副热带高压、西风槽等)、海面和大气的温度、地形以及台风本身的结构和强度等。其中经常起主要作用的是台风的环境流场。由于环境流场或台风本身条件的突变、以及受到其他复杂因素的影响,台风路径会发生急剧折向、跳跃、停滞、打转、和摆动。对这些异常路径的预报难度很大。引起台风强度变化的原因很多,其条件与台风发生发展条件相似。其中有三个重要方面: 1) 海温的影响,它决定水汽的来源和热力不稳定度的维持。 2) 大尺度环境流场是否有利。其中包括低空辐合情况、高层辐散流出、风垂直切变的大小、冷空气的作用等。 3) 地形的影响。这主要是陆地和大面积岛屿对台风的影响。另外,在西北太平洋台风的路径按照其移动方向可分为三类:西行、西北行和转向台风。

主持人:那么需要什么条件,台风才会自动减弱呢?

张 玲:台风减弱分两种情况:一种是登陆大陆或菲律宾或台湾岛,主要是由于下垫面的摩擦作用加大,导致台风的内部结构变化而减弱,另一种情况是在开阔洋面或海面上减弱,可能的因子为冷空气、高低层的垂直切变加大、所经海域的海温低等原因,台风的强度变化的机制非常复杂,目前还在进一步研究当中。

主持人:台风是危害人类最重的自然灾害之一。可是我们又听到这样的说法就是台风既有危害也有益处,那么台风到底能不能给我们带来益处呢?

张 玲:台风必然会带来狂风、暴雨以及风暴潮等灾害,据估计,一个中等强度的台风,它所蕴含的能量,相当于二十颗百万吨当量的爆炸所释放的能量。台风如此巨大的能量,主要是通过狂风、暴雨、风暴潮释放出来,从而很容易导致巨大的灾害。台风中心所过之处,受到的破坏最为严重。狂风引起的巨浪,常造成海上作业船翻人亡,而它一旦登陆,可以吹倒建筑物,摧毁电讯、电力设施,拔起大树,造成人畜伤亡;台风还会促使海面潮位暴涨,引起风暴潮甚至海啸,造成海堤决口、海水倒灌、农田土地盐碱化;台风伴随的暴雨则可能导致局部洪涝以及诱发泥石流或山体滑坡等地质灾害。如7503号强台风深入河南引发特大暴雨,造成板桥水库垮坝,数万人丧生;0513号台风泰利登陆福建后深入内陆,造成江西、安徽等地局部山洪爆发,局部地区发生内涝、泥石流、山体滑坡等地质灾害。比如2002年9月0216号台风森拉克(Sinlaku)在浙江省温州市苍南县登陆,受其影响我国台湾省东北部沿海以及福建、浙江、上海沿海普遍出现了1-2m的风暴潮,最大风暴潮发生在浙江南部的鳌江站,达3.21米,最高潮位6.9米,破该站历史最高潮位记录,并超过当地警戒水位1.3米(图2至图7)。浙江省受灾人口792.2万,其中转移人口50多万,死亡29人,受灾面积21.0万公顷,成灾10.5万公顷,其中海洋水产养殖受灾2.8万公顷,房屋倒塌9,100间,堤坝损坏659处、总长231.6公里,护岸损坏1,3处,堤防决口443处、总长25.3公里,水闸损毁89座,塘坝损毁314座,船只沉损320艘,直接经济损失总计29.6亿元;福建省受灾人口221.0万,死亡1人,受伤39人,农田受灾12.5万公顷,水产养殖受灾1.7万公顷,房屋倒塌3.5万间,船只损坏1,666艘,堤防损坏358处、总长123.6公里,决口127处、总长11.5公里,直接经济损失近32.6亿元;上海地区潮位普遍偏高,其中黄浦公园站最高潮位达5.33米,是有验潮记录以来的第三高潮位,由于措施得力,仅部分防潮设施受到损坏,直接经济损失约210万元。 2004年8月0414号台风云娜(Rananim)在浙江省温岭市石塘镇沿海登陆,受台风及其风暴潮的影响,浙江、福建、上海、江苏、江西、安徽、湖北、河南等省市共有1818万人受灾,死亡169人(另有25人失踪),受伤2100多人,农作物受灾面积74万公顷,倒塌房屋7万间,损坏房屋21万间,直接经济损失201亿元。其中以浙江省损失最为严重,浙江全省共有50个县(市)639个乡镇受灾,受灾人口达859万人,因台风倒塌房屋4.24万间,造成死亡164人,失踪24人,受伤1800多人,农作物受灾面积达271.37千公顷,其中成灾面积144.22千公顷,死亡牲畜3.1万头,损失水产养殖面积284.07千公顷,损失水产品14.15万吨,公路中断502条,毁坏公路路基(面)505.4公里,损坏输电线路2101千条,损坏通讯线路1104.9公里。台州市区全部停电,损坏堤防2184处584.9公里,堤防决口706处50.7公里,损坏水闸706座,损坏灌溉设施2164处,损坏水文测站42个,全省直按经济损失共计153.3亿元。在全球其它地区,亚洲的日本、菲律宾、孟加拉国、印度以及美洲的加勒比海沿海国家和美国等国也经常遭受热带气旋及其带来的狂风暴雨和风暴潮的袭击。10年11月,孟加拉国遭受强风暴及其带来的暴雨和海啸袭击,3天之间竟有30万人丧生,1988年12月, 孟加拉国东南沿海又一次遭受强风暴及其产生的海啸袭击,至少有1.5万只梅花鹿,两千头野猪、狒狒和猴子以及9只珍贵的孟加拉虎在森林中丧生,1991年4月,孟加拉国沿海地区再次遭受强风暴及其伴随的暴雨和海啸的袭击,全国64个县中的16个县沦为灾区,受灾居民达1000万人,死亡人数14万人,经济损失达30亿美元。 2006年受热带风暴影响,浙江、福建、广东、湖南、江西、广西、海南等省区共有7100多万人受灾,因灾死亡1261人;直接经济损失达764亿元人民币,占所有自然灾害造成损失的38%之多。

虽然台风给人们带来的多是狂风暴雨的灾害,但台风也并非“一无是处”。 如台风给所经过的地区带来的充沛降水,对于缓解旱情、湿润气候、改善环境都有一定的好处。台风降水是我国江南、华南等地区夏季雨量的主要来源;正是有了台风,才使得珠江三角洲、两湖盆地和东北平原的旱情得到解除,确保了农业丰收;也正是因为台风带来的大量降水,才使得许多干涸的水库又重新蓄满了水。台风也将所经过的地区带来凉爽天气。

台风什么时候到山东

8月28日下午16时40分左右,山东威海文登区一个小镇突然被龙卷风袭击,造成了9人受轻伤、167座房屋受损。此时,威海其他地区仍是晴朗天气,未受到一丝影响。那么龙卷风是如何形成的呢?其实,龙卷风的形成与上下温差相差悬殊有很大关系。

很多时候,龙卷风都发生在夏季,这与夏季的天气条件有很大关系。因为龙卷风的形成需要四个条件:平坦的地面或水面、强对流的空气、大风、空气潮湿。这四个条件,缺一不可。

当地面或水面的温度为30度左右,而高空中的温度低至-30度,上下温差相差悬殊,这就会导致高空中的冷空气急速下降,而地面上的暖空气急速上升,从而形成许多小漩涡。而由于空气较为潮湿,所以暖空气上升至高空后会急速冷却想,形成云朵,云朵带动周围的湿空气不断冷却,导致上方气体体积变小,需要周围的空气来补充。这就使得众多小漩涡在大风的催化下形成了较大了漩涡,龙卷风就诞生了。龙卷风形成后,就会导致周围出现强大的气压差,而这强大的气压差就会一边使龙卷风不断扩张体积旋转向上,一边又推着龙卷风不断前进,一路走来,破坏了许多东西。

由于龙卷风的破坏力极强,所以它经过的地方,就会导致树木被拔起、房屋损坏、车辆掀翻等严重后果,人类深受其害。

影响山东的台风

台风“杜苏芮”已经于2023年7月30日北上进入了山东。

7月28日上午,山东省气象台召开台风“杜苏芮”新闻发布会,会议表示“杜苏芮”对山东省的影响以降雨为主。预计28日夜间到31日白天,山东省西部和中部地区有强降水。气象部门将严密监视台风动向,加强跟踪研判,及时滚动发布预报预警信息。

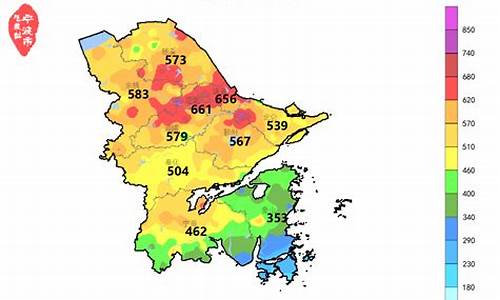

全省累积平均降水量80~110毫米,其中,菏泽、济宁、枣庄、临沂、日照、济南、泰安、淄博、潍坊西部、聊城、德州、东营和滨州100~150毫米局部250毫米以上,其他地区20~40毫米局部70毫米以上,最大小时降水量60~80毫米。同时风力自南向北逐渐增大,东南风,黄海中部和渤海7级阵风8~9级,渤海海峡、黄海北部和内陆地区6~7级,阵风8级。

台风形成原理:

1、暖热海水:台风的形成需要大量的暖热海水,通常要求海水温度在26.5摄氏度以上,这样的温暖海水提供了充足的水蒸气,是台风形成的能量来源。

2、气流辐合:在海面上,由于地球的自转和地形的影响,气流会出现辐合现象,也就是气流汇聚到一起。这种辐合会导致空气的上升,形成低压区。

3、初始扰动:在热带海洋上空,通常有一些天气扰动,比如风暴、对流云团等。当气流辐合和海水蒸发提供了足够的能量时,这些扰动可以逐渐发展成为台风。

4、气旋形成:由于地球自转的科里奥利力的影响,低压区开始旋转。当辐合气流继续向上升时,会形成一个气旋,并开始有一定规模。

5、组织和壮大:当台风形成后,它会受到热带海洋的能量补充,不断发展壮大。当风速超过每秒17.2米(约风力7级)时,被称为热带风暴。风速继续增强,当超过每秒32.7米(约风力12级)时,就称为台风。

反气旋详细资料大全

2005年11月5日下午,省气象台召开新闻发布会,预报今年第9号台风“麦莎”,将于本月7—8日到达我省。这将是19年以来对我省影响最大、首次正面袭击的一次台风。届时海上阵风最高将达10—11级,内陆地区最高将达6—7级。受其影响,全省天气阴,鲁南、半岛和鲁中东部地区有暴雨,局部大暴雨,其他地区有中雨。

20007年9月5日本报讯 (记者 徐烨)今晨5时,今年第13号热带风暴“韦帕”中心位于江苏省灌南县境内,最大风力8级(18米/秒)之后,以约40公里/小时的速度快速向北偏东方向移动。7时进入江苏省连云港市以东约60公里的黄海西部海面上。记者从中央气象台台风与海洋气象预报中心获悉,这次台风的路径与开始预测时有所改变,对上海并无较大影响。截至记者发稿时,热带风暴“韦帕”最大风力为18级。江苏的降水尚未结束,将继续给山东、辽宁、吉林带来更大强度的降水。

2005年9月12日在山东威海荣成海边,巨大的潮水涌起近十米的巨浪。当日,受今年15号台风“卡努”的影响,山东沿海一些地区引发风暴潮,威海地区出现强降雨天气,部分堤坝受损。台风“卡努”11日14时50分在浙江台州登陆,近中心最大风力12级以上。目前,该台风正以每小时25公里的速度向西北偏北方向移动,预计北上过程中将减弱为热带风暴。

2008年7月30日,受台风“凤凰”影响,根据山东省气象台7月30日发布的天气预报,今年第8号台风“凤凰”预计7月31日下午到夜间从济宁和临沂之间进入我省,中东部地区将出现较强降水过程。市气象台有关人员介绍,虽然“凤凰”不会对本市产生直接影响,但其会带来大量水汽,预计本市7月30日夜间到8月1日将持续有大到暴雨。

2002年7月5日...“威马逊”的影响,上海、江苏东部、山东半岛有大到暴雨并有6—8级大风;渤海、黄海、东海北部以及华东沿海、辽东半岛沿海有8—10级大风,台风“威马逊”的中心经过的附近海面的风力有11—12级。

山东半岛风能丰富的原因

反气旋是指中心气压比四周气压高的水平空气涡旋,也是气压系统中的高压。北半球反气旋中,低层的水平气流呈顺时针方向向外辐散,南半球反气旋则呈逆时针方向向外辐散。反气旋的水平尺度比气旋更大,如冬季的蒙古—西伯利亚高压占据亚欧大陆面积1/4。各个反气旋中心气压值一般为1020~1060hPa左右,最高气压纪录达1101.6hPa。反气旋中风速较小,地面最大风速也只有20~30m/s,中心区风力微弱。在反气旋控制下,大多天气晴朗。

反气旋的中心气压最 高 ,逐渐向 外 递 减 。在北半球,反气旋区域内的空气为顺时针方向流动。其直径小的有几百公里,大的有五、六千公里,如冬季的蒙古-西伯利亚高压和夏季太平洋上空的副热带高压。由于反气旋中的空气向四周辐散,形成下沉气流。因此,反气旋控制本市时,一般天气都比较好。冬季多 晴冷天气 ,夏季多晴热 高温天气 ,春秋两季多风和日丽、秋高气爽的天气。

基本介绍 中文名 :反气旋 外文名 :anticyclone 又名 :高气压 特点 :中心气压比四周气压高 类型 :水平空气涡旋 北半球 :低层的水平气流呈顺时针方向 南半球 :逆时针方向向外 特征,强度分类,反气旋的强度,反气旋的分类,类型,分布,相关知识,寒潮,寒潮入侵路径,寒潮的影响,影响范围,气旋,术语, 特征 反气旋是占有三度空间的、中心气压比四周高的水平空气涡旋,又称高压。气旋和反气旋的名称是从大气流场而来,而高压和低压名称是从气压场而来。气旋和反气旋的大小是以地面图上最外一条闭合等压线的范围来量度。气旋的水平尺度一般为 1000km,大者可达 2000—3000km,小者只有 200—300km。而反气旋的水平尺度一般比气旋大得多,发展强盛时可达数千千米气旋和反气旋的强度用中心气压值的大小来表示,气旋中心气压愈低,表示强度愈大;反气旋中心气压值愈高,强度愈大。一般地面气旋中心气压值在1010—0hPa,发展强大的可低于 935hPa,海洋上曾有的低到 920hPa。地面反气旋中心气压值一般为 1020—1030hPa,发展强大的可达 1079.1hPa。在北半球,气旋中空气绕中心作逆时针方向旋转,反气旋中空气绕中心作顺时针方向旋转。南半球,气流方向相反。气旋按发生地区分温带气旋和热带气旋,反气旋分极地反气旋、温带反气旋和副热带反气旋。气旋和反气旋是引起天气变化的两类重要天气系统。温带气旋和反气旋是发生在中、高纬度地区与高空锋区相伴出现的。它们的发生、发展和移动同高空天气系统有密切关系。 在低压层大气里,特别是在近地面附近,因为反气旋的气流是由中心旋转向外流动。所以,在反气旋中心必然有下沉气流,以补充向四周外流的空气。否则,反气旋就不能存在和发展。所以反气旋的存在和发展必须具备一个垂直运动与水平运动紧密结合的完整的环流系统。由于在反气旋中心是下沉气流,不利于云雨的形成。所以,在反气旋控制下的天气一般是晴朗无云。若是在夏季,则天气炎热而干燥。如果反气旋长期稳定少动,则常出现旱灾。我国长江流域的伏旱,就是在副热带反气旋长期控制下造成的。冬季,反气旋来自高纬大陆,往往带来干冷的气流,严重者可成为寒流。 强度分类 反气旋的强度 反气旋的强弱不一。它的强度可以用其最大风速来度量:最大风速大的表示强,最大风速小的表示弱。在强的反气旋中,地面最大风速为20一30米/秒。 反气旋的中心气压值常用来表示它们的强度。地面反气旋的中心气压值一般为1020一l030毫巴,冬季寒潮高压最强的曾达1078.9毫巴以上。 反气旋的分类 反气旋的分类方法比较多,按其生成的地理位置,反气旋可分为温带反气旋、副热带反气旋和极地反气旋。 按照结构的不同,反气旋可分为冷性反气旋(或冷高压)和暖性反气旋(或暖高压)。 气旋之间,并不存在不可逾越的鸿沟。不同类型的气旋和反气旋;在一定条件下会互相转化。如锋面气旋可因一定条件转化为无锋面气旋(冷涡),无锋面气旋(热低压)可因一定条件转化为锋面气旋;冷性反气旋也可转化为暖性反气旋。气旋、反气旋都应看作是有条件的、可变动的、互相转化的。 类型 反气旋按结构分为冷性反气旋(冷高压)和暖性反气旋(暖高压)。冷高压(如西伯利亚高压)通常到3~4km高度强度减至很弱,暖高压(如副热带高压)是深厚系统,可伸至对流层顶。反气旋按 生成的地理位置分为温带反气旋、副热带反气旋和极地反气旋。按反气旋的结构分为冷性反气旋(冷高压)和暖性反气旋(暖高压)。 温带冷性反气旋与寒潮 冬半年大陆表面强烈辐射冷却,空气在大陆上聚集而形成冷高压。冬季位于亚欧大陆上的蒙古—西伯利亚高压 是世界上最强大、势力范围最广的 冷高压 ,它的 影响范围向西可达欧洲中部的义大利,向东南方向可达中国南沙群岛 ,导致所经地区形成大风降温天气。在冷空气前缘与暖空气交锋处,形成降雨和\或降雪天气,冷高压的主体到达地区维持晴朗天气。 反气旋 温带反气旋 温带反气旋是指活动在中、高纬度地区的反气旋。一般分为两类:一类是相对稳定的冷性反气旋;另一类是与锋面气旋相伴移动的反气旋,称移动性反气旋。 冷性反气旋和寒潮 冷性反气旋发生于极寒冷的中纬度和高纬度地区,如北半球的格陵兰、加拿大、北极、西伯利亚和蒙古等地,以冬季最多见。其势力强大、影响范围广泛,往往给活动地区造成降温、大风和降水,是中、高纬地区冬季最突出的天气过程。 冷性反气旋出现在近地面层内,由冷空气组成,势力十分强大,中心气压值达 1030—1040hPa, 强时达 1080hPa。 根据静力学原理, 它随高度而减弱,到高空变为冷低区,因而冷高压是一种浅薄天气系统,平均厚度不到3 —4km,700hPa 以上踪迹不清,500hPa 以上就完全不存在了。冷性反气旋的水平范围很大,直径达数千千米,几乎可以和大陆、海洋的面积相比拟。亚洲大陆面积广大,北部地区冬半年气温很低,南部又有青藏高原和东西走向的高大山脉阻挡冷空气南下,因而成为北半球冷性反气旋活动最为频繁、发展最为强大的地区。冷性反气旋在其发展、增强时期常常静止少动,但当高空形势改变时,会受高空气流引导而移动。当其南移时,就造成一次冷空气袭击,如果冷空气十分强大,如同寒冷潮流滚滚而来,给流经地区造成剧烈降温、霜冻、大风等等灾害性天气,这种大范围的强烈冷空气活动,称为寒潮。 我国国家气象局规定, 由于冷空气侵袭, 使气温在 24h 内下降 10℃以上,最低气温降至 5℃以下时,作为发布寒潮警报的标准。但从危害性来看,此标准略高,尤其在南方往往最低气温并未下降到 5℃以下时,就会对农作物造成很大危害。同时,这个规定并未说明气温下降 10℃的范围大小。因此,国家气象局又对上述标准作了补充规定:长江中下游及其以北地区 48h 内降温 10℃以上,长江中下游最低气温≤4℃ (春秋季改为江淮地区最低气温≤4℃),陆上 3 个大行政区有 5 级以上大风,渤海、黄海、东海先后有 7 级以上大风,作为寒潮警报标准。如果上述地区 48h 内降温达 14℃以上,其余同上,则为强寒潮警报标准。根据以上标准统计,我国 1951—16 年寒潮共有138 次,平均每年 5 次左右。 寒潮主要出现在 11—4 月间,秋末、冬初及冬末、春初较多,隆冬反而较少,这主要是寒潮定义只考虑降温幅度的缘故。春、秋季正是大型平均环流调整期间,冷暖空气更替频繁,因而冷空气活动次数较多,而冬季冷空气在我国大部分地区居于绝对优势地位,天气形势稳定,冷空气活动相对减少。夏季冷空气退居高纬度,我国很少受其侵袭。寒潮各年出现的次数不等,以我国为例, 1965—1966、 1968—1969 年均各 10 次,而 14—15年则仅有 1 次, 10—11、 12—13 年也只有 2 次。 60 年代后期平均每年 7 次,而 70 年代初期平均每年只有 3 次,相差很多。 副热带反气旋与梅雨 在 南北半球 纬度25°~35°范围是 副热带高压地带 。由于海陆分布及地形的差异,副热带高压断裂为若干个闭合的中心,即副热带高压。北半球副热带高压带在夏半年分裂为:东太平洋高压、西太平洋高压、北非高压和北大西洋高压。冬半年有:北太平洋高压、北大西洋高压和北非高压。副热带高压夏强冬弱,夏大冬小。 副热带高压是一个稳定、少动、极其深厚的暖性高压,具有大范围的下沉气流,在它控制下,天气晴朗。中国东部处在北太平洋副热带高压西侧,夏季它逐步向西向北扩展,以东南风向中国东部输送水汽,是中国东部降水的重要水汽来源之一,夏季江淮流域的大雨与它密切相关。盛夏时,如副热带高压脊伸展到江淮地区,脊上的下沉气流使水汽难以凝结成云,反而出现酷热无雨的伏旱天气。到冬季,北太平洋副热带高压向夏威夷方向缩小减弱,对中国天气气候影响不大。类似于中国东部的现象在美国的东部和其他大陆副热带纬度的大陆东岸也可出现。 左侧为反气旋 大陆上常年受副热带高压控制地区,气候异常干燥,形成世界上著名的沙漠,如非洲撒哈拉沙漠。 分布 反气旋的路径没有气旋路径清楚。由于南、北纬25°~30°空气下沉,在近地面扩散形成反气旋,因此在海洋上,全年都存在副热带反气旋。在大陆上,副热带反气旋冬季月份往往发展得很好;夏季由于温度高,形成各类季风,反气旋带破碎。 相关知识 寒潮 寒潮是冬季的一种灾害性天气,民众习惯把寒潮称为寒流。所谓寒潮,就是北方的冷空气大规模地向南侵袭我国,造成大范围急剧降温和偏北大风的天气过程。寒潮一般多发生在秋末、冬季、初春时节。我国气象部门规定:冷空气侵入造成的降温,一天内达到10℃以上,而且最低气温在5℃以下,则称此冷空气爆发过程为一次寒潮过程。可见,并不是每一次冷空气南下都称为寒潮。在北极地区由于太阳光照弱,地面和大气获得热量少,常年冰天雪地。到了冬天,太阳光的直射位置越过赤道,到达南半球,北极地区的寒冷程度更加增强,范围扩大,气温一般都在零下40℃—50℃以下。范围很大的冷气团聚集到一定程度,在适宜的高空大气环流作用下,就会大规模向南入侵,形成寒潮天气。 反气旋 我国位于欧亚大陆的东南部。从我国往北去,就是蒙古国和俄罗斯的西伯利亚。西伯利亚是气候很冷的地方,再往北去,就到了地球最北的地区——北极了。那里比西伯利亚地区更冷,寒冷期更长。影响我国的寒潮就是从那些地方形成的。 位于高纬度的北极地区和西伯利亚、蒙古高原一带地方,一年到头受太阳光的斜射,地面接受太阳光的热量很少。尤其是到了冬天,太阳光线南移,北半球太阳光照射的角度越来越小,因此,地面吸收的太阳光热量也越来越少,地表面的温度变得很低。在冬季北冰洋地区,气温经常在-20℃以下,最低时可到-60℃——-70℃。1月份的平均气温常在-40℃以下。由于北极和西伯利亚一带的气温很低,大气的密度就要大大增加,空气不断收缩下沉,使气压增高,这样,便形成一个势力强大、深厚宽广的冷高压气团。当这个冷性高压势力增强到一定程度时,就会像决了堤的海潮一样,一泻千里,汹涌澎湃地向我国袭来,这就是寒潮。 反气旋 每一次寒潮爆发后,西伯利亚的冷空气就要减少一部分,气压也随之降低。但经过一段时间后,冷空气又重新聚集堆积起来,孕育著一次新的寒潮的爆发。 寒潮入侵路径 根据资料统计,95%左右的冷空气都要经过西伯利亚中部(70°~90°E, 43°~65°N)地区并在那里积累加强。这个地区就称为寒潮关键区。从关键区入侵我国主要有四条路径: (一)西北路(中路)冷空气从关键区经蒙古到达我国河套附近南下,直达长江中下游及江南地区。循这条路径下来的冷空气,在长江以北地区所产生的寒潮天气以偏北大风和降温为主,到江南以后,则因南支锋区波动活跃可能发展伴有雨雪天气。 (二)东路冷空气从关键区经蒙古到我国华北北部,在冷空气主力继续东移的同时,低空的冷空气折向西南,经渤海侵入华北,再从黄河下游向南可达两湖盆地。循这条路径下来的冷空气,常使渤海、黄海、黄河下游及长江下游出现东北大风,华北、华东出现回流,气温较低,并有连阴雨雪天气。 (三)西路冷空气从关键区经新疆、青海、西藏高原东南侧南下,对我国西北、西南及江南各地区影响较大,但降温幅度不大,不过当南支锋区波动与北支锋区波动同位相而叠加时,亦可以造成明显的降温。 (四)东路加西路 东路冷空气从河套下游南下,西路冷空气从青海东南下,两股冷空气常在黄土高原东侧,黄河、长江之间汇合,汇合时造成大范围的雨雪天气,接着两股冷空气合并南下,出现大风和明显降温。 寒潮的影响 寒潮和强冷空气通常带来的大风、降温天气,是我国冬半年主要的灾害性天气。寒潮大风对沿海地区威胁很大,如1969年4月21日~25日那次的寒潮,强风袭击渤海、黄海以及河北、山东、河南等省,陆地风力7~8级,海上风力8~10级。此时正值天文大潮,寒潮爆发造成了渤海湾、莱洲湾几十年来罕见的风暴潮。在山东北岸一带,海水上涨了3米以上,冲毁海堤50多千米,海水倒灌30~40千米。 寒潮带来的雨雪和冰冻天气对交通运输危害不小。如1987年11月下旬的一次寒潮过程,使哈尔滨、沈阳、北京、乌鲁木齐等铁路局所管辖的不少车站道岔冻结,铁轨被雪埋,通信信号失灵,列车运行受阻。雨雪过后,道路结冰打滑,交通事故明显上升。寒潮袭来对人体健康危害很大,大风降温天气容易引发感冒、气管炎、冠心病、肺心病、中风、哮喘、心肌梗塞、心绞痛、偏头痛等疾病,有时还会使患者的病情加重。 寒潮带来的大风降温天气,对船舶运输产生的影响极大,为保护船舶、船员、旅客的安全,应取一些预防措施;大风大雪会使能见度降低,同时使船舶操纵困难、产生严重的偏转和偏移,对传船舶的安全构成威胁。为此,船舶应根据各自的抗风能力,及时选择安全地点停泊“扎风”,并按规定显示信号,鸣放号,取各种安全措施;应及时清扫冰雪、甲板、过道、跳板应铺设防滑垫,以免发生工伤事故;对椽笔管系套用保暖材料包扎,并放完余水。防止在管内结冰而胀裂管壁。在北方河流,船舶应早做进坞卧冬准备,防止船舶冻结在航道中。 很少被人提起的是,寒潮也有有益的影响。地理学家的研究分析表明,寒潮有助于地球表面热量交换。随着纬度增高,地球接收太阳辐射能量逐渐减弱,因此地球形成热带、温带和寒带。寒潮携带大量冷空气向热带倾泻,使地面热量进行大规模交换,这非常有助于自然界的生态保持平衡,保持物种的繁茂。 气象学家认为,寒潮是风调雨顺的保障。我国受季风影响,冬天气候干旱,为枯水期。但每当寒潮南侵时,常会带来大范围的雨雪天气,缓解了冬天的旱情,使农作物受益。“瑞雪兆丰年”这句农谚为什么能在民间千古流传?这是因为雪水中的氮化物含量高,是普通水的5倍以上,可使土壤中氮素大幅度提高。雪水还能加速土壤有机物质分解,从而增加土中有机肥料。大雪覆盖在越冬农作物上,就像棉被一样起到抗寒保温作用。有道是“寒冬不寒,来年不丰”,这同样有其科学道理。农作物病虫害防治专家认为,寒潮带来的低温,是目前最有效的天然“杀虫剂”,可大量杀死潜伏在土中过冬的害虫和病菌,或抑制其滋生,减轻来年的病虫害。据各地农技站调查数据显示,凡大雪封冬之年,农药可节省60%以上。 反气旋 寒潮还可带来风。科学家认为,风是一种无污染的宝贵动力。举世瞩目的日本宫古岛风能发电站,寒潮期的发电效率是平时的1.5倍。 影响范围 其东西长度可达几百千米到几千千米,但其厚度一般只有二三千米。寒潮的移动速度为每小时几万米,与火车的速度差不多。影响我国的寒潮大致有三条路线:一条是西路。这是影响我国时间最早、次数最多的一条路线。强冷空气自北极出发,经西伯利亚西部南下,进入我国新疆,然后沿河西走廊,侵入华北、中原,直到华南甚至西南地区。第二条是中路。强冷空气从西伯利亚的贝加尔湖和蒙古人民共和国一带,经过我国的内蒙古自治区,进入华北直到东南沿海地区。第三条是东路。冷空气从西伯利亚东北部南下,有时经过我国东北,有时经过日本海、朝鲜半岛,侵入我国东部沿海一带。从这条路线南下的寒潮主力偏东,势力一般都不很强,次数也不算多。 特点寒潮爆发在不同的地域环境下具有不同的特点。在西北沙漠和黄土高原,表现为大风少雪,极易引发沙尘暴天气。在内蒙古草原则为大风、吹雪和低温天气。在华北、黄淮地区,寒潮袭来常常风雪交加。在东北表现为更猛烈的大风、大雪,降雪量为全国之冠。在江南常伴随着寒风苦雨。 寒潮的预防应加强天气预报,提前发布准确的寒潮讯息或警报 反气旋 1、当气温发生骤降时,要注意添衣保暖,特别是要注意手、脸的保暖。 2、关好门窗,固紧室外搭建物。 3、外出当心路滑跌倒 4、老弱病人,特别是心血管病人、哮喘病人等对气温变化敏感的人群尽量不要外出 5、注意休息,不要过度疲劳。 6、提防煤气中毒,尤其是用煤炉取暖的家庭更要提防。 气旋 北(南)半球,大气中水平气流呈逆(顺)时针旋转的大型涡旋。在北半球右偏,反之,左偏。在同高度上,气旋中心的气压比四周低,又称低压。气旋近似于圆形或椭圆形,大小悬殊。小气旋的水平尺度为几百千米,大的可达三、四千千米。气旋中,天气常发生剧烈的变化,是人们最关心和最早研究的天气系统。通常按气旋形成和活动的主要地区或热力结构进行分类。按地区可分为温带气旋、热带气旋和极地气旋性涡旋等;按热力结构可分为冷性气旋和热低压等。大气中有类似江河里的涡旋运动,有顺时针方向和反时针方向旋转运动两种:气旋和反气旋,都是大气中大型的水平涡旋运动。气旋,在北半球,空气是反时针方向运动,中心气压最低,逐渐向外递增,空气不断流入中心,形成上升气流,也称低气压。它的直径:小的有几十公里,大的有几千公里。气旋影响时常常出现阴雨天气和大风等。大气中存在着各种各样大大小小的涡旋,它们有的逆时针旋转,有的顺时针旋转,其中大型的水平涡旋,我们分别称为气旋和反气旋,即低压和高压。 气旋 术语 气旋:气旋又称为低气压气旋。占有三度空间的、在同一高度(等压面)上,具有闭合等压(高)线,中心气压(高度)低于周围的大型涡旋。在北半球,空气作逆时针旋转;在南半球其旋转方向则相反反气旋:反气旋又称高气压。气旋和反气旋是一个系统的两个方面。 江淮气旋:是指出现在江淮地区的气旋。东北气旋:又称东北低压。活动于我国东北地区的气旋。是影响我国的重要天气系统之一。 反气旋 锋面气旋:亦称极锋气旋、波动气旋、斜压气旋。产生于温带极锋发展中的波动上强烈斜压性气旋。我国有由锋面进入低压槽、浅低压或台风后发展成为锋面气旋的。 冷涡:冷性低涡的简称。中心冷于四周的涡,其强度随高度的增加而增强。 东北冷涡:活动于我国东北地区或其附近的高空大型冷涡。它是能够维持3-4天或更长时间的深厚系统。 西南低涡:亦简称西南涡。在西藏高原及西南地区特殊地形和一定环流共同作用下,产生于我国西南地区低空的一种浅薄低涡。为什么中国要那么积极搜救“桑吉”?

1、山东风能总量达到6700万KW,主要集中在半岛沿岸地区、海岛和山区海拔较高的平坦区域。三面环海的山东半岛,在自然环境上具备建设大型风力发电场的基础条件。山东海上风能储量比陆地大,风速高,静风期少,风电效率更高。

2、山东地处东亚季风区,受季风和地理环境的综合影响,盛行风向的季节变化即有季风环流的规律性,也有地方性风的特点。冬季受蒙古冷高压控制,大部地区盛行偏北风;春季蒙古冷高压势力减弱,开始盛行偏南风;夏季受大陆热低压控制,大部地区盛行风向为南到东南风;

秋季蒙古高压迅速向南推进,夏季风退出,逐渐由夏季风转为冬季风的形势。风向的口变化受地形与地理位置的影响很大,常表现为地方性风,使风向在一口之中有规律地转换。

扩展资料:

风力的利用:

风能利用形式主要是将大气运动时所具有的动能转化为其他形式的能量。风就是水平运动的空气,空气产生运动,主要是由于地球上各纬度所接受的太阳辐射强度不同而形成的。

在赤道和低纬度地区,太阳高度角大,日照时间长,太阳辐射强度强,地面和大气接受的热量多、温度较高;在高纬度地区太阳高度角小,日照时间短,地面和大气接受的热量小,温度低。这种高纬度与低纬度之间的温度差异,形成了中国南北之间的气压梯度,使空气作水平运动。

百度百科-山东海上风电基地

十多天前的一个晚上,长江口外海域,一艘油船和一艘散货船意外相撞,油船桑吉轮随即起火燃烧并且持续剧烈燃爆,海面上火光、毒烟和油污四处弥漫。桑吉轮上装载了11.13万吨凝析油。凝析油也就是天然汽油,极其易燃易爆,燃烧之后还会分解产生一氧化氮、二氧化碳、硫氧化物等有毒的烟雾。和以往那些海上事故不同,运载十几万吨凝析油的油轮起火爆燃,在世界海难救援史上没有先例,而且事故地点风大浪急,又远离海岸,怎么实施救援,是一个世界级的难题。

从撞船到“桑吉”轮沉没,这八天里究竟发生了些什么? 整个还是要从2018年1月6日的那个晚上说起。当晚,首先发现两艘商船碰撞起火的是正行驶在返港途中的中国渔船——浙岱渔03187船的船员。

撞船事故发生以后,装载了10多万吨凝析油的“桑吉”号油轮发生剧烈燃烧,瞬间化为一片火海。中国海上搜救中心接到了求救信号。确定了撞船的位置后,中国派出包括专业救助船、海事执法船奔赴事故现场进行援救,同时协调过往商船、以及周边的数艘中国籍渔船赶往现场参与搜救。

浙岱渔03187船的船长郑磊说:“遇到这样的事情,每个人都会救的,只是我遇上了。”

在距离两艘相撞船舶不到一海里的海面上搜寻几圈后,渔民们发现并救起了“长峰水晶”轮全部21名船员。但是“桑吉”轮因为正在猛烈燃烧,事故现场一片火海,烟雾浓重,并不断发生燃爆,渔船无法靠近。

2018年1月7日凌晨4时左右,第一艘专业的救助船 “东海救101”轮到达事故现场。

中国海上搜救中心指挥协调处处长王洪涌告诉记者:“船航行的速度是比较慢的,最快也就是15节到20节之间,经过8个小时才赶到了现场,从(航行)速度上已经是比较快的了。”

到达现场后救援人员发现,此时的“桑吉”轮处于漂浮状态,船体倾斜,正在持续剧烈燃烧、火势凶猛,不时伴有燃爆。随后到达现场的“东海救117”船和“东海救101”船立即展开了搜救。

交通运输部东海救助局东海救101轮船长徐卫国对记者说:“我们在西面大概是十几海里之外,就闻到了一股刺鼻的味道。周围其他船不断地在问我们这个船的信息,作为现场指挥船,就立即指挥他们开始水面的搜救。”很快,中国海上搜救中心协调的救援船舶也陆续抵达。

王洪涌说:“我们的专业救助船,都是多功能的。实际上,‘东海救101’第一时间到了现场之后,也曾经试图取灭火行动,但是,因为现场条件确实非常恶劣,火势大,爆燃频率高。”此时,在上海海事局的指挥大厅里,消防、公安、油运公司组成的专家组,正在对火势的情况进行研判。“

上海海事局副局长谢群威说:”当天(7号)的专家会开到了晚上,因为考虑到这是一起凝析油,凝析油的燃烧性质是极易燃易爆的,燃烧也不稳定,同时含硫量高,现场会有大量的浓烟、毒气,对我们的灭火人员会造成非常不利的影响。“

中国的救援船舶和人员几次试图靠近”桑吉“轮,寻找生还者,但是因为”桑吉“轮不断发生燃爆,而且船体周围笼罩着浓烟和剧毒气体,几次尝试都没有成功。

溢油应急专家朱生凤博士表示:”因为轻质油在这么短时间内,大量的燃烧过程当中,有可能全船都会爆炸。现场燃烧不充分的滚滚浓烟里面是含有硫化氢的,这对我们现场救援工作带来了巨大的挑战,让我们救援工作非常的难以展开。稍有不慎,救援人员就会有生命危险。“

1月8日上午10点左右”东海救117“轮,在事发水域发现并打捞起1具身着浸水保温服的人员遗体,初步判断为”桑吉“轮遇险船员。交通运输部则继续全力组织我国的海事执法船、专业救助船、海警巡逻船和过往商船、渔船开展失联人员搜救工作,但是始终没有机会能接近”桑吉“轮。

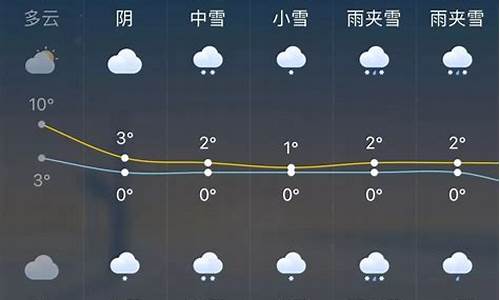

国家海洋局环境预报中心高级工程师李云告诉记者,从事故发生一直到12日,海况都是比较恶劣的,风力可以达到6到8级,浪高3到5米。这样一个海洋状况,对救援工作造成很大的困难。即使在这样的恶劣条件下,对于伊朗船员的救援,中国依然没有放弃。一边继续在海面上搜救的同时,还在关注着灭火的时机和机会。

交通运输部东海救助局救助指挥处处长蒋文辉说:”除了前面当时现场前头一号舱跟首间舱的位置,后面整个都是在燃烧、爆炸以及浓烟覆盖中,包括我们后面的那个生活区,整个在爆炸和燃烧、浓烟中。“

1月10日,专业救助船 ”深潜号“”德深“以及”东海救101“轮冒着难船随时可能爆炸的巨大风险,抵近”桑吉“轮实施灭火作业。但是13时35分,”桑吉“轮船艏位置再次发生了爆燃。1月12日,一艘日本救助船也加入到为”桑吉“轮泡沫灭火作业,但灭火效果并不明显、火势依然无法控制。

对此,朱生凤表示,目前只有通过浇泡沫,或者是用封闭的二氧化碳,跟氧气隔开这种方法,才能够灭得掉,这是油类着火的一个特点所决定的。但是,由于”桑吉“轮着火以后,有十几万吨的轻质油在那里燃烧,现场也没有办法找到足够多的泡沫或者是足够大的盖子给它扣上,让它跟空气隔绝,所以现场灭火是非常困难的。

尽管此时 ”桑吉“轮船员生还的希望已经十分渺茫,但是抱着一线希望,现场的搜救工作始终没有停止。交通运输部又从山东、浙江等地调集大型船舶,并协调日、韩船舶开展海空立体扩大搜救,累计搜寻海域面积约8800平方公里。

与此同时,国家海洋局海洋预报中心的工作人员也在实时监测事故海域的风、浪等海洋环境预报,等待选择合适的时间窗口开展登船救援工作。

1月13日的上午8时35分,冒着难船随时可能爆炸的巨大风险,”深潜号“通过吊篮运送4名搜救人员登上了”桑吉“轮。

登轮之后,搜救人员在自身生命面临极大危险的情况下对”桑吉“轮驾驶台,以及失联人员可能存在的场所进行勘察。在主甲板的一个生活舱搜寻时,救援队员明显感觉到,温度在一点点升高。 其中一位搜救人员说,当时他们在一个主甲板的生活舱里面去测温度,测下来是89度。

据搜救人员描述,船员平时生活的地方,装饰板全部被烧光,就像进了一个炉子,有的钢板都被烧弯,天花板都掉下来了。搜救人员也表示,船员基本没有生还的可能了。

搜救人员在驾驶台取下了俗称”黑匣子“的航行记录仪,又在通往生活楼梯的二层甲板上,发现了两具遇难者的遗体。在防海盗安全舱应急通道有浓烟热浪涌出,4名救援人员多次尝试发现,根本无法进入。

1月13日9时3分,4名搜救人员携2名船员遗体、”黑匣子“返回”深潜号“,首次登轮搜救行动结束。

1月14日10时20分,12名伊朗救援人员乘坐”深潜号缓慢向“桑吉”轮抵近。但是因为火势较大,没能成功实施登轮。伊方人员虽然没有登上“桑吉”轮,但是他们感同身受,对我们的救援工作给予了充分的理解和肯定。

伊朗劳工部长阿里·拉比伊表示:“从救援行动中我了解到的是,即使是我们也未拥有中国在此次救援行动中所使用的那些设施和装备。我和我的一些朋友说,我们也应该在自己的港口配备这些设施。我看到中国在那里迅速调遣了500吨泡沫,即使是赶来救援的日本也说他们缺泡沫,需要从某些地方调来。”

1月14日12点30分,“桑吉”轮突然猛烈燃烧,火焰最高达1000米,船体开始下沉。16点45分,“桑吉”轮沉没。

伊朗劳工部在1月16日举行的有关桑吉轮事故调查的发布会上,表示中国自始至终尽力施救,中国已经尽了最大的努力。

目前“桑吉”轮碰撞燃爆事故专项小组,正在按照国际公约和国际法相关规定,全力以赴共同做好沉船监测和通航秩序维护、油污污染评估以及清污应对处置、事故调查等后续处置各项工作。

伊朗官员将感谢信交与中国驻伊朗大使庞森。来源:中国驻伊朗大使馆

桑吉轮事故发生后,中方尽了最大努力进行搜救。1月17日,伊朗劳动、合作与社会部部长拉比伊向中国驻伊朗使馆发来感谢信,表示,伊朗国家油游轮公司所有的“桑吉”号油船事故造成伊朗籍船员遇难令人遗憾,中方为搜救船员和扑灭火势作出了巨大努力,我作为伊朗总统代表和伊方“桑吉”号油船事故调查委员会,谨代表伊朗和人民,向中国和人民致以最诚挚的谢意,特别要感谢那些冒着巨大生命危险、不顾毒气和爆炸威胁尽全力参与救援的中方人员,中国和人民在事故中给予伊方的支持和人道主义援助将永远被全体伊朗人民铭记。

因为中国在外是老好人。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。