气象台怎样测天气_气象怎么测

1.天气预报里的温度是怎么测出来的?

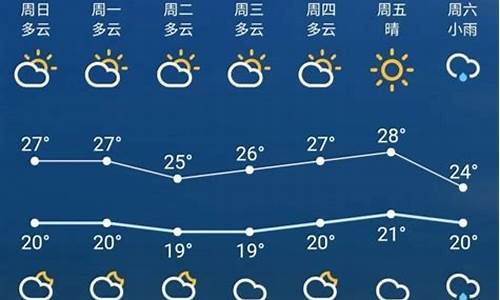

2.天气的气象台如何预测最高,最低气温

3.气象台是如何预测天气的

4.气象站里观测天气的仪器有哪些?

气象台是根据卫星云图,大气的旋流,经过大数据计算。对天气进行正确的判断,做出预报。

天气预报根据天气图同一时间、不同地点天气现象和气象要素的地图进经分析。从地面、高空两大类两方面着手。

从天气图上分析知道冷空气、暖空气在哪里,哪里刮风下雨、哪里天气晴好。连续分析不同时刻天气图,就知道天气系统的移向移速,从而判断本地未来受什么天气系统影响,会出现什么天气。

气象台有一整套的天气系统,分析大气气压系统,云层天气图,云层气旋图,有较好的对应关系。

比如受大陆冷高压控制,天气晴冷,多吹偏北风。受副热带高压控制,天气晴热,多吹偏南风。或者冷暖空气交汇地带称为锋,受锋影响,天气突变,以阴雨天气为主。受低压控制,多阴雨天气。这些都是天气预报准确性的基础。

随着遥感、计算技术和气象卫星资料的广泛应用,天气预报出现了新的飞跃,传统的天气图已被数值天气预报取代。所谓数值天气预报应用7个流体力学、热力学微分议程来描述大气运动规律,最高气温、最低气温、降水量、湿度、气压、风向、风速,通过大型高速计算机求解方程组,获得未来多个未知数的时空分析,即未来天气分布。

天气服务台负责接收国家中心发布的预报信息,结合本地最新气象资料和预报员经验,进行编辑和订正,作出本地天气预报。

气象台通过一系列的科学计算模拟和技术分析,得出比较准确的天气运行图,确保预报的正确性。

天气预报里的温度是怎么测出来的?

天气预报的气温一般都是室外的。

天气预报(测)或气象预报(测)是使用现代科学技术对未来某一地点地球大气层的状态进行预测。从史前人类就已经开始对天气进行预测来相应地安排其工作与生活(比如农业生产、军事行动等等)。

天气预报主要是使用收集大量的数据(气温、湿度、风向和风速、气压等等),然后使用目前对大气过程的认识(气象学)来确定未来空气变化。由于大气过程的混乱以及今天科学并没有最终透彻地了解大气过程,因此天气预报总是有一定误差的。

我国中央气象台的卫星云图,就是从“风云一号”等气象卫星摄取的。利用卫星云图照片进行分析,能提高天气预报的准确率。

天气预报就时效的长短通常分为三种:短期天气预报(2~3天)、中期天气预报(4~9天),长期天气预报(10~15天以上)。中央电视台每天播放的主要是短期天气预报。

天气的气象台如何预测最高,最低气温

每天晚上,当我们打开电视,在新闻联播之后,可以看到第二天全国各大城市的天气预报。这样大范围的天气预报是如何做出的呢?

现在的天气预报不再是经验型的。而是靠根据风云一号气象卫星发回的云图和各地气象台站测得的温度、气压、风向、风速等数据绘出的气象图,在经有关资料、经验判断后得出的。这样的预报以前一直是靠人工进行的,这种办法即慢,又不十分准确。难怪有人说:天气预报,仅供参考,不可不信,不可全信。

要想准确预报天气,必须把上面得到的数据列出几百阶乃至更高阶的线性方程组。若靠人工求解则需几百人用几个星期的时间内才能完成。这时已不是天气预报了,已经变成了天气报告了。现在有了电子计算机,这一工作已由计算机来担任了。只要几分钟时间就可完成任务。

每天中央电视台的天气预报就是由国家气象局利用两台大型计算机计算后得到的。

气象台是如何预测天气的

天气预报是根据气象观测资料,应用天气学、动力气象学、统计学的原理和方法,对某区域或某地点未来一定时段的天气状况作出定性或定量的预测。

有以下几种作法:

1.经验外推法

又称趋势法,是根据天气图上各种天气系统过去的移动路径和强度变化趋势,推测它们未来的位置和强度。这种方法,在天气系统的移动和强度无突然变化或无天气系统的新生、消亡时,效果较好;而当其发生突然变化或有天气系统的新生、消亡时,预报往往不符合实际。

2.相似形势法

又称模式法,是从大量历史的天气图中,找出一些相似的天气形势,归纳成一定的模式。如当前的天气形势与某种模式的前期情况相似,则可参照该模式的后期演变情况进行预报。由于相似总是相对的,完全相同是不可能的,因此,用此法也往往出现误差。

3.统计资料法

又称相关法,是用历史资料,对历史上不同季节出现的各种天气系统的发生、发展和移动,进行统计,得出它们的平均移速,寻找预报指标(如气旋生成、台风转向的指标等),进行预报。对历史上未出现过的或移动很快及很慢的例子,则此法不能应用。

4.物理分析法

首先分析天气系统的生消、移动和强度变化的物理因素,在此基础上制作天气预报,此法通常效果比较好。但当对反映这些物理因素的运动方程所进行的简化和定不大符合实际时,就常常造成预报误差,甚至远远偏离实际情况。

上述四种方法各有优缺点,使用时需相互补充,取长补短,综合考虑,才能获得较好的效果。

气象站里观测天气的仪器有哪些?

气象台是如何预测天气的

天气预报不准的七个理由

://news.xinhuanet/health/2004-11/12/content_2207888.htm

理由一:她还很年轻

虽然古人观察现象、寻找规律,早已经有了很多预测天气的经验,但是现代科学基础上的天气预报只有100多年的历史,她是通过简单的定时观测得出气压场、高低压、冷暖锋,并进行简单的线性推算这样一个简陋的手工作坊里发展起来的,而以数值预报为代表的对天气变化的简化物理过程的求解和运算只有几十年的时间。对于很多天气现象的发生、演变的内在机理和规律,人们还并没有完全掌握。气象科学还是早晨七八点钟的太阳,是一个极其年轻的学科。年轻人总是要犯错误的。

理由二:有无数只蝴蝶的翅膀

美国麻省理工学院教授洛伦兹用一种形象的比喻来表达他的这个发现:一只小小的蝴蝶在巴西上空煽动翅膀,可能在一个月后的美国得克萨斯州会引起一场风暴。这就是混沌学中著名的“蝴蝶效应”,也是最早发现的混沌现象之一。在我们的眼前,似乎有“无数只蝴蝶的翅膀”在煽动着。且不论城市热岛、工业排放所产生的温室效应,就是这个星球错综复杂的地形地貌就对天气的变化产生着决定性的影响,而且植被、水体等等都在发生着微妙的变化,而这一切在模拟运算中无法进行详尽的描述。

当然,我们并不会因为有“无数只蝴蝶的翅膀”就迁就天气预报的不准确,就如同学生不会因为自己考不了满分就慨叹考题太难。经常用“混沌”来进行自我安慰的人,还不具备预报天气的职业心理素养。

理由三:我们的眼睛有盲区

要预测天气,首先要观察天气,从理论上讲,要明察秋毫,任何一个细微之处都不能放过。而人类本身并不具有千里眼、顺风耳,我们的眼睛有盲区。

自从有了气象卫星,我们眼睛的盲区减少了,视野更加开阔了。台风无论多狡猾,都不会骗过卫星敏锐的目光,台风的螺旋云型、台风眼都一目了然,我们也才会胸有成竹地发布那些台风警报。但金无足赤,人无完人,气象卫星也一样。地球同步气象卫星目不转睛地注视着天气变化,但是它离地面的距离是36,000公里,比较遥远,分辨能力比较有限;极轨气象卫星的高度是800多公里,离地球近一些,但是它不可能目不转睛地观察特定区域,它的云图是拼接而成的,在观察一个特定区域时,相当于卫星有“眨眼睛”的毛病,而有一些天气就在“眨眼间”发生了。另外,如果有云层覆盖,我们就难以观察并测算植被、水体、沙尘的面积和强度等等,云层会掩盖很多秘密。

我们没有一双可以洞察一切的慧眼,在分析和预测的时候会产生误差,这是不可避免的事情。

理由四:东边日出西边雨

人们常用“东边日出西边雨”来形容天气的局部差异。在地形比较复杂的地区,或者强对流天气 如暴、冰雹等 比较流行的季节,在一个范围很小的区域中,天气也常常会迥然不同。

一座大山,迎风坡和背风坡,气温、降水量的差别非常大,因而植被的面貌也大相径庭。仅仅一山之隔,却展现着两种气候类型,古人说:始悟一岭隔,气候殊寒暄。

而我们国家幅员辽阔,既有中高纬度大陆性天气系统的影响,也有低纬度海洋性天气系统的影响,各种天气灾害琳琅满目,是天气灾害种类最繁多、表现最剧烈的国家之一。我们用一两分钟的时间概述全国天气,只能“从大局出发”,描述大范围的特点,肯定会删减很多局地特殊性的天气现象,会遗漏很多天气情节,它无法表述那么纷繁复杂的天气变化。

理由五:疑难病误诊

疾病的种类很多,而诊治各种疾病的难度各不相同。再妙手回春的医生也有误诊的时候,为天气把脉也常常碰到疑难杂症。

我清晰地记得一个例子:一个台风刚刚生成,就气势汹汹地向东南沿海奔袭而来,我们发布了警报。可是台风却很诡异地停止前进,在原地就地休整。但是正当人们稍稍松了一口气的时候,它又杀了一个回马枪,重新瞄准东南沿海,于是我们再次警觉地发布台风警报,然而当警报声响起的时候,台风却大摇大摆地朝向太平洋扬长而去。最终这个台风让人们虚惊一场。事后有几位同事总结说:这个台风好像是专门来戏弄我们的。

即使某种常规的天气过程,预报了不发生(行话叫:报空了),没预报发生(行话叫:报漏了)的情况也时常出现。长期以来,为了减少负面的社会影响,一些业内人士有一种“宁空勿漏”的心态。且不去议论业内的预报心态,我个人觉得,正是因为很多难度极大的预报,报错了 尤其是漏报 ,人们(包括领导)对于错误缺乏公允的评价,很多从事预报的同行经常有一种如履薄冰、如惊弓之鸟的感觉。我的一位领导有一句挂在嘴边的话:一万年之后,人们还会谈论天气预报准确性的问题。天气预报永远有不准确的时候。但愿他的这句话给一万年之后的观众也打个预防针。——天气预报的难题将长期存在。摸准老天爷的脾气的确是一件很艰难的事情。

理由六:你的感觉欺骗自己

2004年春天,有位实习生对我说:到了夏天,你们怎么办啊?这一句话让我摸不着头脑。他解释说:大家都说,高温季节明明是40多度,你们却总报36度、37度的样子,怕引起恐慌,所以不敢报也不愿报高温。

听了这样的分析,我真是觉得冤枉啊!

2003年的夏天,南方出现长时间、大面积的高温天气,缺水、缺电现象非常突出,大上海的夜间照明也取了限制措施。在福建、江西、浙江,很多地区的气温像进行体育竞赛一样,气温新高屡屡被刷新,各大“火炉”交相辉映。于是有很多观众反映天气预报故意压低气温结果,隐瞒不报,甚至将其上升到了“剥夺百姓知情权”的政治高度。

但实际上,对于2003年夏季的高温天气,气象部门恰恰做出了非常精彩、确凿的预报,仅中央气象台就破天荒地发布了31次高温预报和警报,而且对于气温的预报误差一般在一度左右甚至更低。可是,科学层面的精彩和公众层面的印象何以有如此强烈的反差呢?

我们追根溯源,气温与人们的身体感觉(体感温度)的差异是引起抱怨和质疑的首要原因。

我们所说的气温是指百叶箱里的温度,它是在草坪上,距离地面1.5米,通风,而且不受阳光的直射。但是我们的体感温度却受到很多因素的影响。同样的气温,阳光下和树荫下,感觉差别很大;有风和无风,差别很大;湿润和干燥,差别很大,感觉上的差别一般会在5度以上。而且在火辣辣的阳光烘烤下,地面温度,远远高于气温,当气温是35度的时候,表层土地的温度可能是50度,水泥或柏油马路的温度可能是70~80度,所以走在马路上的时候你感觉温度远远不止35度,于是对天气预报的怀疑产生了。

实际上在天气预报的历史上,从来没有过在盛夏季节主观故意压低气温预报结果的情况。如果真有那样的事,完全是伤害职业道德的卑劣行为,也是我们自己难以容忍的!

理由七:缺少对不准确的总结

我拜读过大量关于预报多么精彩、分析多么成功的文章和总结,但是极少看到对于预报失败个例的分析、点评,似乎一些人不愿意触及伤疤,没有诚恳地探讨失败的职业氛围。一旦预报出现重要错误,气氛会变得很凝重,不敢提及,生怕伤害了谁的感情。

北京电视台的天气预报在结尾处,有一屏是“某月某日天气预报满意率”,由观众为每天的天气预报结果打分。我每次都会认真地阅读这条信息,这是了解观众对于预报质量所持态度的重要渠道。满意率经常很高,百分之九十几甚至百分之百。但是也有满意率非常低的时候,比如预报了2004年6月14日和15日北京有“小雨”,但是老天爷就是不愿意配合,14日刮了一阵六级大风和一场扬沙天气,15日尽管天色阴沉、云层浓密,但偏偏不下雨,当天我路过一座游泳馆,那里的工作人员认出我来并开玩笑地说:“这两天天气预报这么不准,你还敢在大街上走 ”结果6月14日的天气预报满意率只有43%。当然,内行人都知道那几天预报的难度的确是非常大的。6月16日似乎老天爷终于被执著的预报感动了,下了一天的雨,但预报的最高气温是24度,而实际上下午的气温仅仅是17度,穿着单薄的人们被冻得哆哆嗦嗦,怨言丛生,但是6月15日对于16日预报的满意率是81.8%,看来虽然温度预报离谱,但是终究预报了降雨,大家还是很宽厚的。

一般地面气象站的观测手段用两种:一是目测,靠人的眼睛来观测某些气象要素,如天空的云状、云量、能见度及天气现象等。另一种是器测,用仪器对大气中的温度、湿度、气压、风力等进行测量。在不适合人类活动的高山、海岛、荒原等,还安有自动气象站。 地面气象站所观测的内容和方法,都是参照联合国世界气象组织和中国气象局制订的观测规范进行的,每日4次,在世界时00、06、12、18时进行观测。有的气象站每天进行8次观测,还有的甚至1小时一次。要求仪器的性能、规格、计量单位都要符合国际标准,以保证资料的准确性、代表性和可比较性。 气温、湿度、气压和风是气象站的主要观测项目。这些气象要素是代表大气特征的基本物理量,它们反映了大气的热力状况和动力状况。气温是观测空气冷暖程度的物理量,是用安放在白色百叶箱的水银或酒精玻璃温度表测量,计量单位是摄氏度。 湿度是表示空气潮湿程度的物理量。一般是百叶箱中的干湿温度表或毛发湿度计来测量,常换算为相对湿度,水汽压或露点温度来表示。 气压是表示大气压力的物理量。用水银气压表来测定,计量单位用百帕来表示。 风是反映空气运动状况的物理量。它是用安装在10米高风向杆上的电接风向、风速仪测量。风的单位是米/秒。风向用8个或16个方位来表示。 除了以上的观测项目外,地面气象站还要进行雨量、蒸发、日照、地温、积雪、冻土等项目的观测。有的气象站还要开展太阳辐射的观测。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。